鲁尔洋

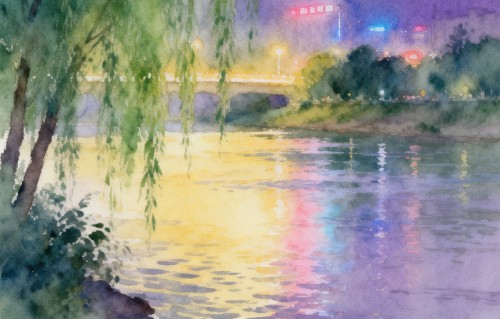

苏北里下河,地处淮河下游低洼地带,是一片水网密布的平原,素有“鱼米之乡”的美誉。这里河道沟渠纵横交错,湖荡星罗棋布,作为苏北重要的农业生态区域,滋养着万倾土地和世代居住于此的勤劳百姓。

里下河的水,是水乡人骨子里流淌的血脉,承载着一方水土的灵韵与生机。农田附近那些名为“生产河”的河道,名字带着泥土气的质朴,却包裹着水乡人鲜活的日子。它们像青碧的绸带,缠绕着田埂与村庄,不仅浇灌得万倾庄稼年年丰盈,也滋养得千河万水中的鱼虾蟹鳖膏满膘肥。水乡人的生计,便在这河水的涨落间起伏。

黄昏,天色渐暗时,生产河仿佛苏醒过来。远处传来竹篙点水的“吱呀”声,附近村民或扛着、或用船载着、或用三轮车与电动车运着各式网具,沿着河岸行走。他们并非专职渔民,却比谁都熟悉这片水域。丝网、地笼、鳝笼,网脚坠着铅块或石子,被一一敞开沉入河中,静待鱼虾自投罗网。

下网是一门学问。哪段水流湍急藏着肥美的鱼虾;哪丛水草茂密卧着青壳螃蟹;哪处水花生密集、泥洞幽深是黄鳝藏身之所,他们心里都装着一张活地图。网沿系在岸边的竹签上,如同一封寄给明晨的信,只待天亮时拆阅。

父亲在世时也是如此。他的三轮车拖着亲手编织的地笼,沿着河岸缓缓挪动,眯着眼打量着水面,寻找最合适的下网点。即便到了八十二岁,他仍踩着晚霞下网,清晨去收网,鬓角的白发像水边的芦苇,在风中轻轻飘曳。他说:“这河跟我投缘,知道我要啥。”

如今父亲走了,网具传给了哥哥。黄昏时,哥哥仍会趁着天亮撒网,动作和父亲当年一样。只是三轮车换成了电动车三轮车。

天亮前的露水最沉,草叶上的水珠滚来滚去,踩上去,湿气便顺着裤脚往上爬。 收网的人裹着晨雾来了。手电筒的光在水面扫过,网眼里银光闪烁,鲫鱼甩尾溅起水花,河虾弓身弹跳,最喜人的是那些青壳螃蟹,螯钳沾泥,仍张牙舞爪地挣扎。偶尔网底还蜷着一两条野生黄鳝,或是一只背甲青黑的甲鱼,闷头想逃,却被网丝牢牢锁住。

凌晨时分,哥哥去收网,发现网衣上被蟹螯或水貂咬破了几个洞。他当即拿出随身带的补网工具,从父亲那里学来的修补手艺此刻正好派上用场。只见他手法娴熟,不多时就把破洞补得严丝合缝,看上去和新的一样。

他们把捕回来的鱼虾、蟹鳖等,按品种和大小仔细分好类。品相好的,有的卖给上门来收的鱼贩,有的送到集镇或县城的收购点,还有的为了多赚点,就直接拿到集市或路边去零售。讨价还价声中裏着藏不住的笑意,卖完货买上油条大饼作为早餐,顺便捎回庄稼地里需要的农资和家庭生活用品,至于那些不够秤的小鱼小虾,也不浪费,手起刀落麻利地收拾干净,下锅红烧或油炸,不多时就成了一盘喷香的下酒好菜,鲜得让人直咽口水。

有很多像父亲这辈人,还有我哥哥那一代人,就这样日复一日活在这样的清晨里。网衣补了又补,竹篙换了又换。村东头的杨老汉都快九十了,还扛着网具往河里去。家里人总劝他歇着,他却梗着脖子说:“三天不让我下网活动活动筋骨,我这身子骨就得闲出病来。”那些网,早成了他们的老伙计,陪着他们在河面上一天天数着日头;网里的鱼虾,就这么串起了一家人的柴米油盐,串起了寻常日子里的盼头。

生产河的水静静淌着,网衣上生了青苔,在水里泡得发乌。父亲的脚印早被晨露洇没,哥哥的脚印又一层层叠了上。这河水里养着鱼虾,也养着一辈辈人的日子,像网眼里的水,流走了,又漫上来,带着河泥的腥气,裹着灶烟的暖意,一年年,就这么淌过了岁月。他们在河边走了一辈子,晨出暮归,踩实了脚下的泥,也踩出了日子的味道,不贪多,不嫌少,就像这河,不急不躁,把每个晨昏都养得有滋有味。

河两岸的芦苇黄了又青,青了又黄,老柳树的年轮多了一圈又一圈。生产河依旧流淌,浇灌着庄稼地,也浇灌着水乡人的岁月。网里的收成,补丁上的线,集镇上的吆喝,都是这水土写就的诗,淡得像河水,却长过芦苇荡。